{{ post.title }}

글 편집

글 편집 (이전 에디터)

{{ post.author.name }}

完成日期

| Version | {{ post.target_version }} | Product |

{{ product.name }}

|

|---|---|---|---|

| Tutorial/Manual | {{ post.tutorial.upload_filename }} | Attached File | {{ post.file.upload_filename }} |

装载机的动力学仿真与装载仿真

<客户信息>

• 客户名称:东洋物产企业(株)

• 主要产业:装载机,联合收割机,插秧机开发

• 公司位置:忠南公州市禹城面上西里222-3

<项目>

• 非圆齿轮等驱动复杂零件的设计

• 分离针的移动轨迹分析

• 零件强度分析的载荷条件计算

• 车辆及零部件的动态特性仿真

• 获取装载的动态特性并收集基础资料

• 应对转向架轴的破损问题

<使用的产品>

• RecurDyn/Professional

• RecurDyn/FFlex

<使用的产品功能>

• Import (Professional)

• Merge Body (Professional)

• Creating Bodies, Joints, Forces (Professional)

• Analysis Type: Dynamic (Professional)

• Request (Professional)

• Contour (FFlex)

<效果>

• 比较车轴破损问题的试验及仿真结果,验证模型的可行性

• 定量掌握设计变更后的车轴强度是否得到改善,以加强损坏部位

==========================================================================

在本案例中,利用RecurDyn进行了动力学仿真和加载仿真,以实现装载机的加载和转向架轴仿真。动力学仿真非圆齿轮等驱动复杂零件的设计;进行分离针的移动轨迹分析,以进行零件强度仿真的载荷条件计算,车辆及零件的动特性仿真,加载仿真研究了装载机的动特性并收集相关资料,应对全车轴损坏问题。

Case Study

1)

工作载荷分析

在对工作载荷分析仿真建模之前,对工作载荷进行了分析。

» 普通装载机作业时

作业负荷中斗容量为0.417 m3,淤泥密度为1900kg/m3,作业载荷为斗容量X

淤泥密度=790k=7760N。

» 冲击发生时

2)

RecurDyn建模

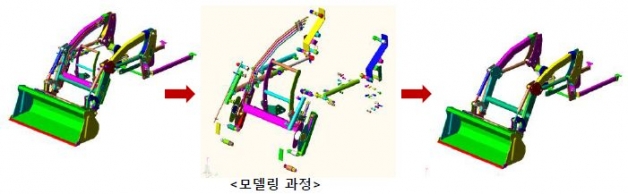

① 将三维模型转换成step文件后,在RecurDyn上进行了Import;(465个零件)

② 利用Layer功能实现了必要部分的保留,删除仿真不需要的部分;(124个零件)

③ 利用MergeBody进行大块划分和赋名;(15个零件)

3)

Constraint设置

约束条件为RevolutionJoint:18,TranslationJoint:4,FixedJoint:1,并将Motion设置为 TranslationJoint.然后使用TranslationalForce将淤泥负载输入FY:7760N。

4)

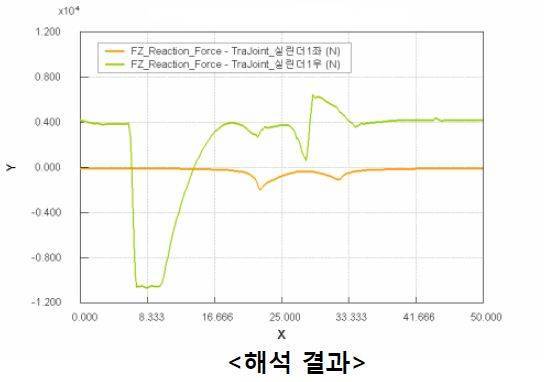

对左右液压缸的仿真结果

仿真解是利用输入缸套位移计算的反力(reactionforce),进行了各轴悬挂载荷的计算。因为是以负载为中心赋予的,所以每个对称的构件所承受的载荷都是相同的。

结果显示液压缸左右不会出现相同的载荷, 载荷倾斜到一边,这个现象是由Rigid模型假设为理想刚体(Rigid)而出现的,一边的液压缸以微小的差异,另一边液压缸没有受到反力而跟随的现象。

5)

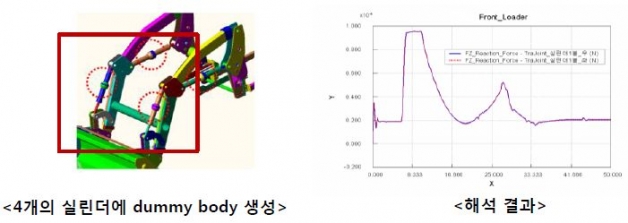

进一步建模和仿真

输入液压缸的Motion时,加入刚性大的弹簧模型,将刚体模型改为柔性体.即,总载荷均匀分布在两侧缸内,从而进行了仿真。

6)

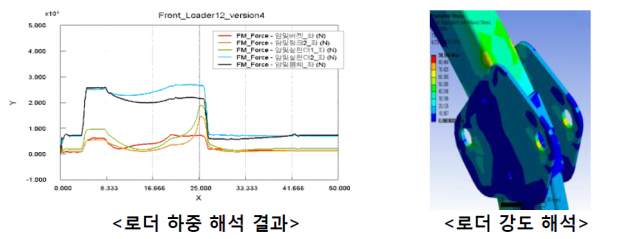

工作载荷和冲击载荷仿真

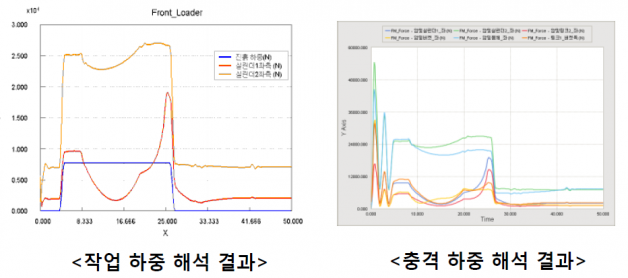

» 工作载荷仿真

斗中的淤泥重量使液压缸1和2的载荷值一起增加,之后负载的值上升。在卸土过程中,缸体1的载荷值大大增加后又下降了。

» 冲击载荷

装载机各部分所承受的上限载荷是由前方的Digging Impact引起的,冲击载荷约为普通装载机工作的2倍以上。

7

)

加载载荷仿真和加载强度仿真

» 加载载荷分析

利用Request功能,以相对坐标系为基准,考虑各构件的受力方向,慎重确定,并重新进行了验证。

» 加载强度仿真

利用计算出的载荷条件,进行了构件的强度仿,探讨了其薄弱之处及过设计部分。

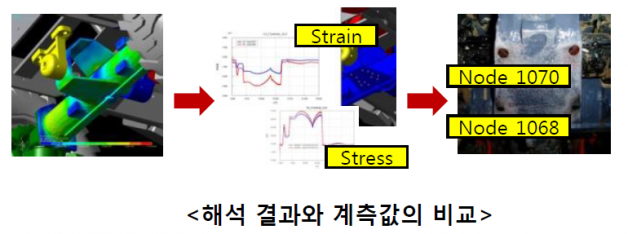

8) Nodal Flex建模

用NodalFlex仿真转向架轴,利用Nastran生成有限元模型后用RecurDyn进行了Import。 利用的节点约3000个左右,在接头连接处共享节点,观察了其应力及应变率。

9 ) 转向架轴仿真及结果

10) 设计加固验证

»效果

通过本案例,通过对转向架轴破损问题的试验及仿真结果进行比较,验证了模型的可行性,并利用模型定量地得出了设计加固后的转向架轴强度。

* 本内容是对2009 RecurDyn User’s Conference发布资料的整理。